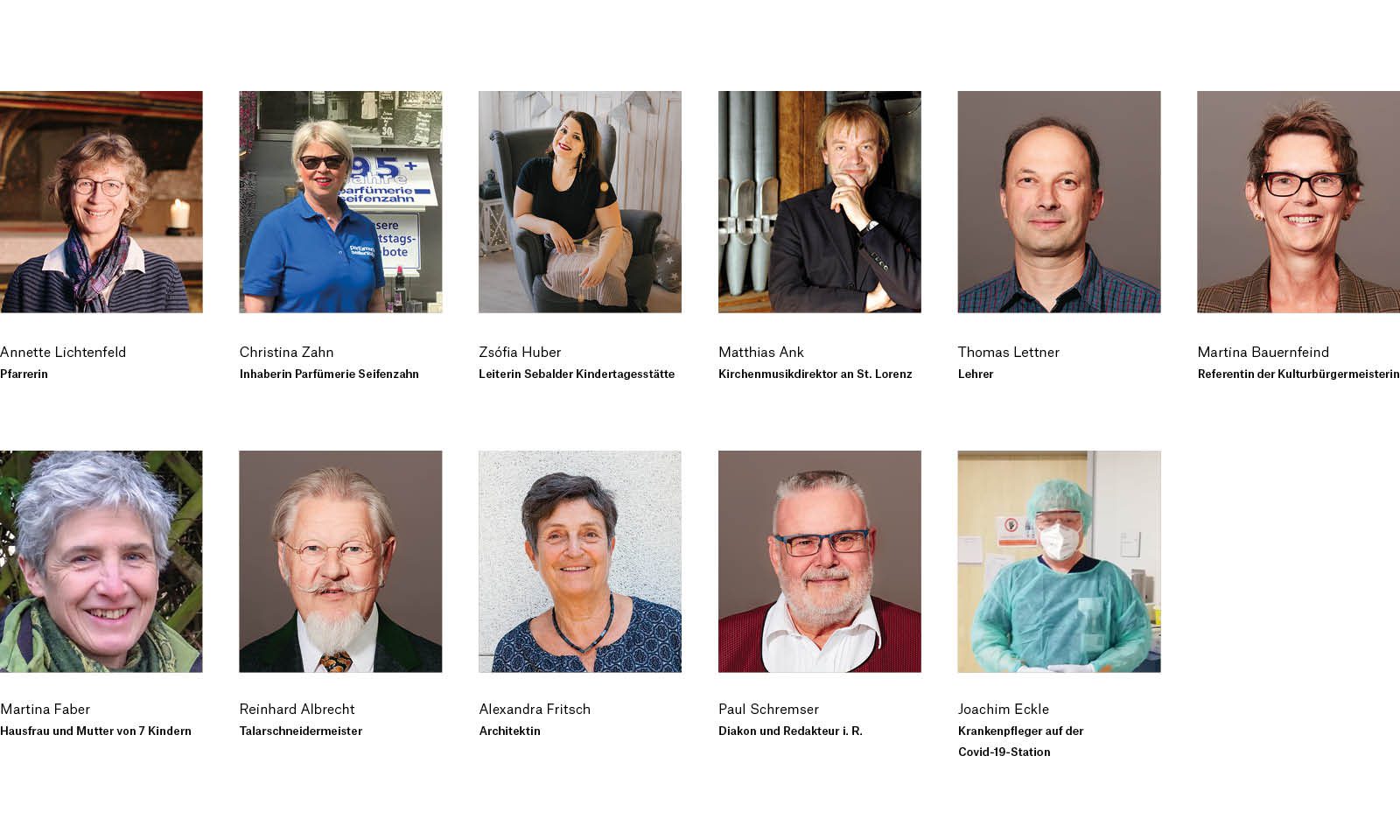

Annette Lichtenfeld

Pfarrerin

Ich behaupte: Es gibt keinen abwechslungsreicheren Beruf auf der Welt als den der Pfarrerin. Versuchen Sie erst gar nicht, mir das Gegenteil zu beweisen! Sprichwörtlich von der Wiege bis zur Bahre habe ich Kontakt mit Menschen, und der ist immer intensiv. Wie oft geht es da um die ganz wichtigen Fragen: Woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn des Lebens?

Mit Krippenkindern spiele ich Jona und der große Fisch, mit Senioren philosophiere ich über Gott und die Welt. Am Schreibtisch brüte ich über theologischen Texten und bei Empfängen stoße ich mit Sektgläsern in der Hand an. Ich gebe Religionsunterricht von der 1. bis zur 12. Klasse, prüfe im Abitur und backe Kuchen fürs Gemeindefest. Mit Brautpaaren lasse ich die Korken knallen und stehe dann wieder schweigend an den Betten Sterbender. Ich tippe E-Mails, zeige Kunstwerke in der Kirche und treibe Geld ein für soziale Projekte. Ich telefoniere mit Bürgermeisterämtern und frühstücke mit Obdachlosen. Menschen weinen sich bei mir aus und vertrauen mir Dinge an, die sie noch niemandem gesagt haben. Und, oh Wunder, von tausend wichtigen Konferenzen und Sitzungen bis spät in die Nacht sind manche sogar interessant!

Gemeinsam feiern wir unzählige Gottesdienste in Kirchen, Parks, auf Bergen und am See und wandern mit Konfis durch die Nacht. Bach singen, Gitarre klampfen, Babys taufen, mit dem Rad von einem Termin zum anderen jagen und Geflüchtete unterstützen, all das gehört dazu und noch viel mehr.

Ja, natürlich auch Frustrierendes: Mühsame Verwaltungsarbeit; beschimpft werden, weil Kirche unmöglich ist, und belächelt werden, weil Glaube völlig daneben ist.

Dass ich aber von dem weitersagen kann, was mein Leben prägt, dass ich die Botschaft von Gottes Liebe zum Inhalt meines Berufes machen darf und mit so vielen unterschiedlichen Menschen Glauben und Leben teile: Das macht mich wirklich glücklich.

Christina Zahn

Inhaberin Parfümerie Seifenzahn

Seit 40 Jahren arbeite ich im elterlichen Geschäft. Bin ich glücklich darin? Wenn ich ehrlich bin: nicht immer. Als ich mich für den Beruf der Kauffrau im Einzelhandel im eigenen Familienbetrieb entschied, waren die Einkaufsbedingungen noch ganz anders und es gab viele Spezialgeschäfte.

Heute ist das anders. Das Internet ist zu einer bedrohlichen Konkurrenz für den Einzelhandel geworden und die Städte leiden am Wegfall der Traditionsgeschäfte.

Was mich aber an meinem Beruf glücklich macht: Wir haben uns als kleines privates Geschäft in den letzten Monaten der Coronakrise gestellt und nicht geruht. Den langjährigen persönlichen Kontakt zu unseren treuen Kunden haben wir in dieser Zeit intensiv telefonisch gepflegt. Das hat nicht nur die Kunden, sondern auch mich beglückt. Kein Internet kann eine persönliche und langjährige Beziehung zu Kunden ersetzen. Und so haben wir durch Bestellungen und Lieferungen die Krise überstanden.

Ich habe tatsächlich gerade in der schweren Zeit der Krise auch wieder Spaß an meinem Beruf gehabt.

Zsófia Huber

Leiterin Sebalder Kindertagesstätte

Nach den herausfordernden Zeiten in der Corona-Pandemie sehe ich das Thema „Glück im Beruf“ als besonders bedeutsam.

Vor allem macht mich mein Beruf als Leiterin der Sebalder Kindertagesstätten glücklich, weil ich jeden Tag auf neue Art und Weise so viel Hoffnung und Freude durch die Kinder und Familien erleben darf.

Ein fröhliches Lachen, kleine und große Zeichen der Aufmerksamkeit, Fortschritte, neue Fertigkeiten, Humor und Individualität sind wunderschöne Wegbegleiter im Alltag einer Kindertagesstätte.

Als Leiterin darf ich diesen faszinierenden Prozess begleiten und mit allen möglichen Ressourcen fördern.

Natürlich gehören nicht nur sonnige, sondern auch schwierige Situationen zu unserem Leben. Ich bin dankbar, Familien in besonderen Lebenssituationen bestmöglich unterstützen zu können. Besonders stolz bin ich dabei auf das Team – ein starker, kompetenter und einfühlsamer Partner, sowohl für die Eltern als auch für unsere Kinder.

Es ist mir wichtig, eine Kultur der Wertschätzung vorzuleben und zu unterstützen. Kreativität, eine optimistische Einstellung, Teamgeist und gutes Klima machen den Alltag nicht nur schöner, sondern machen weitere Leistungen überhaupt möglich.

Als Kita-Leiterin habe ich die Möglichkeit, viele Familien zu erreichen und mit vielen Kooperationspartnern wie Kirchengemeinde, Schulen, Firmen etc. Kontakt zu halten. Es macht mich ebenso glücklich, wenn es gelingt, durch diese Interaktionen nicht nur die notwendigen Aufgaben zu erledigen, sondern die Welt vielleicht ein kleines Stück sonniger zu machen.

Zusammen schaffen wir es!

Matthias Ank

Kirchenmusikdirektor an St. Lorenz

Es ist ein großes Glück, als Kirchenmusiker in einem so wunderbaren Raum wie der Lorenzkirche tätig sein zu dürfen.

Die Arbeit selbst ist dabei von großer Vielfalt geprägt: sie reicht von der konzentrierten Einsamkeit beim Üben an der Orgel bis zum gemeinsamen Proben und Musizieren mit sehr vielen verschiedenen Menschen (z. B. in den Chören). Stilistisch bewegt sie sich zwischen der mehr als tausend Jahre alten Gregorianik und der aktuellen Musik unserer Zeit, formal zwischen der schlichten Kurzandacht und dem abendfüllenden Oratorium. Die Arbeit mit Laien steht neben der mit musikalischen Profis; das Management (Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Kalkulation …) begleitet das künstlerisch-musikalische Tun. Ihre „körperliche“ Entsprechung findet diese Spannweite in idealer Weise in dem Instrument der Kirchenmusik schlechthin, der Orgel: diese stellt die höchsten und die tiefsten Töne zur Verfügung, ihre dynamische Bandbreite reicht vom Säuseln bis zum gewaltigen Brausen, der Katalog der Klangfarben ist fast unerschöpflich.

Die oben beschriebene Vielfalt bedeutet für mich als Kirchenmusiker aber auch einen Spagat: permanent verschieben sich die Gewichte (etwa zwischen Management und Musik); gilt es, Höhen und Tiefen auszubalancieren; driften Anspruch und Wirklichkeit

auseinander. Das gilt es auszuhalten und anzunehmen. Vielleicht hilft hier die Sicht des französischen Philosophen Albert Camus: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“.

Thomas Lettner

Lehrer

Arbeit und Glück – geht das?

Diese Frage drängte sich zum Ende meiner Schulzeit in mein Leben und wollte beantwortet werden. Aufgetaucht ist sie schon deutlich früher. Immer wieder kam ein Berufsberater des Arbeitsamts zu uns in die Klasse, um uns bei der Berufswahl zur Seite zu stehen. Während viele von uns schon sehr konkrete Vorstellungen hatten, stand auf meinem Zettel stets ein Fragezeichen. Vor diesem Fragezeichen habe er stets sehr viel Respekt, sagte unser Berufsberater. Ein Straßenbahnfahrer würde auch nicht die Weiche am Bahnhof stellen, wenn er mit seinem Zug erst am Rathenauplatz wäre. Bis dahin wusste ich nicht, dass ein Straßenbahnfahrer die Weichen während der Fahrt selbst stellt.

Dann endlich eine Idee: technisch interessiert und mathematisch nicht ganz unbegabt stand nach einem Gespräch mit meinem Physiklehrer das Maschinenbaustudium im Raum. Nach dem Abi dann die Frage: Ist es das? Dass die Berufswahl einer der entscheidenden Faktoren für ein erfülltes, glückliches Leben ist, war mir sonnenklar. Also versuchte ich eine Vorstellung vom Alltag des Maschinenbauers zu bekommen. Manches von dem, was ich erfuhr, war faszinierend – vieles jedoch auch wenig spektakulär. Und dann war da noch der Arbeitsalltag meines Ferienjobs: Beginn um 7 Uhr, Ende um 17 Uhr – ich wollte ja Geld verdienen. In diesen Rhythmus ein ganzes (Berufs-)Leben lang eingebunden sein …?

Ein letztes Beratungsgespräch vor meiner endgültigen Entscheidung sollte Klarheit bringen. Das Ergebnis des Gesprächs: Ich bin zur Georg-Simon-Ohm-Hochschule gefahren, habe den schon zugesagten Studienplatz für Maschinenbau gecancelt und mich an der Uni in Erlangen für das Lehramt in den Fächern Mathematik und Physik eingeschrieben. Die Jugendarbeit in St. Lorenz, der Zivildienst mit sehbehinderten Kindern, meine eigenen, sehr positiven Erfahrungen in der Schule – all das hatte offensichtlich Spuren hinterlassen.

Und heute, nach 20 Berufsjahren, glücklich? Ja, absolut. Sicher ist der Lehrerberuf entgegen der landläufigen Meinung kein Schlaraffenleben: Niemals ein geregelter Feierabend, permanent im Homeoffice. Freie Wochenenden sind zu Korrekturzeiten kaum möglich. Natürlich ärgert man sich auch immer wieder mal über Schüler (und diese sich über den Lehrer). Aber bei Weitem überwiegt in mir die Freude am Beruf. Eine gute Zeit mit jungen Menschen zu verbringen, sich anstecken zu lassen von ihrer Lebensfreude, von ihrer Neugier und von ihrem Tatendrang, ist ein großes Geschenk. Rückblickend empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit gegenüber meinem langen Grübeln über meine Berufswahl, gegenüber meinem Berufsberater und gegenüber meinem Herrgott, der mich auf diesem Weg begleitet hat.

Martina Bauernfeind

Referentin der Kulturbürgermeisterin

Von meinem Bürofenster aus blicke ich direkt auf den Hauptmarkt, der „guten Stube“ im Herzen Nürnbergs: der Schöne Brunnen, die Frauenkirche auf dem Areal des im 14. Jahrhundert abgebrochenen Judenviertels, der Ort des Männleinlaufens und der Heiltumsweisungen, aber auch der „Bücherverbrennung“ 1933, alljährlich Kulisse für den Christkindlesmarkt, die Blaue Nacht, das Bardentreffen und andere Kulturveranstaltungen, und im Hintergrund alles überragend die markante Silhouette von St. Lorenz. Am Hauptmarkt sind die Signaturen der Stadtgeschichte in ihrer Ambivalenz komprimiert, wie an kaum einer anderen Stelle im Stadtbild. Mehr Nürnberg auf einen Blick geht nicht.

Dabei bewegt mich nicht in erster Linie der prominente Ausblick auf die Sinnbilder stadtgeschichtlicher Zäsuren, die stets aufs Neue der kritischen Auseinandersetzung bedürfen. Vielmehr erfüllt es mich als Mitarbeiterin der Kulturverwaltung der Stadt Nürnberg und gelernte Historikerin mit großer Dankbarkeit, dass ich im Rahmen meiner Aufgaben das im Studium Erlernte und in der beruflichen Tätigkeit Erfahrene einbringen darf und meine Kenntnisse nachgefragt sind. Ein großes Geschenk ist der Kontakt zu den Menschen, denen ich in meinen vielfältigen Arbeitskontexten begegne. Denn der Austausch und die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Kulturakteuren eröffnen neue Perspektiven, sensibilisieren für Belange und Bedürfnisse anderer und erfordern das Überdenken und Aufbohren eigener Positionen. Bei aller Diversität der Akteure – St. Lorenz ist einer davon – und deren breit aufgestellten, mit-

unter auch auseinanderstrebenden Interessen bleibt die Kultur das verbindende Moment, das Begegnung und Identität stiftet. Dass ich mich engagieren darf, kulturelle Vielfalt sichtbar zu machen, zu fördern und mitzugestalten, macht mich glücklich.

Martina Faber

Hausfrau und Mutter von 7 Kindern

Ich bin Hausfrau. Diese Berufsbezeichnung ist das eine, was mich stört an meinem Beruf, lieber wäre mir Familienmanagerin. Das andere ist die Geringschätzung, die diesem Beruf entgegengetragen wird in der heutigen Zeit. Es gibt schließlich keine finanzielle Bestätigung für diesen Job, und so brauche ich immer wieder eine frische Portion Selbstbewusstsein gegen alle Zweifel.

Warum er mich trotzdem glücklich macht? Weil es nichts Schöneres gibt, als Kindern eine glückliche und unbeschwerte Kindheit in aller Geborgenheit zu ermöglichen. Ich habe den Kopf frei für ihre Freuden und Sorgen, ich habe Zeit für sie, ich habe die Kapazitäten, ihnen Lust auf diese Welt zu machen. Ich liebe meinen Beruf, weil trotz aller Aufgaben und Termine sehr viel Gestaltungsfreiheit besteht, weil Fantasie gefragt ist, die ich gerne einbringe. Weil mich die Verantwortung für die Kinder mehr erfüllt als die für irgendeinen Konzern. Weil ich meine eigene Kontrollinstanz bin und meine eigene Chefin.

Und weil dieser Beruf mir Raum gibt für meine Leidenschaften: Musik und Vögel, Keramik und Naturschutz, Singen und Kommunalparlament …

Was für ein abwechslungsreicher Beruf!

Reinhard Albrecht

Talarschneidermeister

Glücklich macht mich, wenn was besser funktioniert oder ausgeht, als erwartet. In meinem Beruf als Schneidermeister wird ein Kleidungsstück von Anfang bis zum Fertigstellen gemacht, man sieht, was man gearbeitet hat. Daher macht mein Beruf mich glücklich. Ich habe bei meiner Arbeit Wert auf Qualität und Tradition gelegt, meine Kundschaft hat das geschätzt und ist ihr ganzes Berufsleben mir treu geblieben, das macht schon glücklich und zufrieden.

Manche Figur kann nicht genau eingeschätzt werden, bei zwei Anproben wird manches korrigiert; das Stück – meist ein Lutherrock oder Sakko – wird fertig gemacht, aber eine Unsicherheit bleibt.

Wird das Kleidungsstück abgeholt und es passt, wie ich mir das vorgestellt habe, und der Kunde ist zufrieden, manchmal auch begeistert, dann bin ich glücklich.

In der Nachbarschaft war ein Nähmaschinengeschäft. Mit dessen Meister war ich befreundet, dieser hat manch alte Nähmaschine zum Laufen gebracht, ich konnte damit wieder beste Qualität fertigen, was mich glücklich machte.

Nachdem die Stoffversorgung aufgrund von fehlenden Lieferanten immer schwieriger wurde, war es ein Glücksfall, in Oberfranken eine Weberei zu finden, deren Qualität und Farbe meinen Bedürfnissen entsprochen hatte. Ich habe meine Meisterprüfung 1978 abgelegt, da gab es keine Zuschneidebücher mehr, ich habe längere Zeit in einer Fachzeitschrift eine Anzeige gehabt, plötzlich kam ein Päckchen mit einem solchen Zuschneidebuch von einem Schneider aus Haifa in Israel, das war schon ein besonderes Glücksgefühl. Nachdem ich 2019 schwer erkrankte, war ich in Sorge, wer meine Arbeit in meinem Sinne weiterführt. Meine Gehilfin, welche elf Jahre bei mir arbeitete, fand Gefallen an dem Gedanken, sich selbstständig zu machen.

Nachdem ich sehe, wie sie die Schneiderei führt, bin ich sehr glücklich, dass mein Lebenswerk weitergeht.

Alexandra Fritsch

Architektin

„Ich will in die Tiefe gehen.“

Räume gestalten, Häuser zum Wohnen und Arbeiten, für Freizeit und Feste, etwas Bleibendes schaffen – Architekten sehen darin Beruf und Berufung. So jedenfalls die gängige Vorstellung. Alexandra Fritsch dagegen beschreibt den Reiz ihrer Tätigkeit noch ganz anders: „Mir ging und geht es immer darum,

in die Tiefe zu gehen und mehr über die Menschen, die Geschichte und die Techniken herauszufinden, um die es in einem schon bestehenden oder neuen Gebäude geht.“

Natürlich, Stress, Ärger und lästige Aufgaben gibt es auch hier ebenso wie überall sonst. Als erfüllend aber erlebt sie es, Bauen als soziales Geschehen zu verstehen, um Lebensräume zu gestalten. Dazu sind Fachleute aus vielen Gewerken

gefordert, für Statik, für Steinbearbeitung, Metall oder Glaskunst und andere mehr. Als Architektin übernimmt sie eine Moderatorenrolle – und wenn das Zusammenspiel gelingt, löst das Glücksgefühle aus. Auf schickes oder gar extravagantes Design kam es Fritsch dagegen nie an.

Über lange Jahre hinweg hatte Fritsch als Baumeisterin sowohl St. Lorenz wie St. Sebald, später „nur“ noch St. Sebald betreut. Im Architekturbüro Fritsch, Knodt und Klug ist sie immer noch aktiv, obwohl sie den Stab „offiziell“ längst an die nächste Generation weitergereicht hat – ein klares Indiz, dass sie ihren Traumberuf nicht einfach an den Nagel hängen kann und will. Und sie hat das Glück, nicht alles mit dem formalen Erreichen des „Ruhestandsalters“ plötzlich aufgeben zu müssen. So betreut sie bestimmte Aspekte der Sanierung des Sebalder Pfarrhofs weiter, wie von Anfang an. Ihr Lieblingsbeispiel ist der repräsentative Kachelofen aus der Zeit von Kaiser Friedrich III. in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Als man bei Bauforschung und den Sanierungsarbeiten auf die Reste stieß, war bald klar, dass es sich um einen Schatz handelte – der eng zusammenhängt mit der Stadt- und Kirchengeschichte. Aktuell versucht sie, die Ursachen für massive Schäden am Schreyer-Landauer’schen Grabmal zu erkunden.

Text: Wolfgang Heilig-Achneck

Paul Schremser

Diakon und Redakteur i. R.

„Das ist schon eine traumhafte, aber auch sehr seltene Konstellation: Ein Diakon zu sein und gleichzeitig ein Journalist. Im Idealfall können beide Berufe auch noch im Ruhestand ausgeübt werden. Das erlebe ich als sehr wohltuend. Als Journalist, der jetzt vorwiegend für die Citykirche tätig ist, kann ich interessanten Menschen begegnen und über relevante Themen schreiben. Das geschieht mit einer großen Nähe zur Gemeinde, zur Kirche insgesamt und zu ihrer Diakonie. Auf der anderen Seite ist es ein großes Privileg, als Diakon lebenslang einer geistlichen Gemeinschaft anzugehören, in meinem Fall der Rummelsberger Brüderschaft. Gerade in Krisenzeiten hat sich dieses Lebensmodell bewährt, als Gegenpol zur menschlichen Vereinsamung durch Social Distancing.

Joachim Eckle

Krankenpfleger auf der Covid-19-Station

Ich wohne im Bereich der Kirchengemeinde Lutherkirche am Hasenbuck. Als Krankenpfleger arbeite ich normalerweise in der Unfallchirurgie des Klinikums Fürth. Doch seit Beginn der Corona-Krise habe ich es mit Patienten zu tun, die an Covid-19 und einer weiteren Grunderkrankung leiden. Und trotzdem macht mich der Beruf des Krankenpflegers glücklich, weil er sehr abwechslungsreich ist. Ich habe es immer wieder mit anderen Menschen zu tun. Und allein schon Menschen helfen zu können, macht mich glücklich. Auf unserer Station begegnen uns nicht die schweren Formen der Covid-19-Erkrankung, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, wenn Menschen beatmet werden müssen. Es sind Patienten, die an leichteren Formen erkrankt sind und zusätzlich eine internistische, neurologische oder urologische Begleiterkrankung haben. Wir haben uns auf der Station inzwischen an Corona gewöhnt. Aber ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn sich die Patienten wieder einigermaßen erholt haben und aus dem Krankenhaus entlassen werden können.

Fotos: privat und Madame Privé